ملاحظة المُترجم

هذه قصة قصيرة ظهرت في كتاب جيمس جويس «أهالي دَبْلِنْ»، وهو مجموعة قصص قصيرة تُصوِّر شخصيات تنتمي للطبقة الوسطى في مدينة دبلن الأيرلندية. في هذه الترجمة، التي أقدمها الآن، حرصت على الالتزام بأسلوب جويس قدر الإمكان؛ إلى حدِّ تتبُّع استخدامه لعلامات الترقيم. أُريد بهذا العمل أن أُبرِزَ بُعْدًا جديدًا للنص الأصلي، مع المحافظة على النكهة الأدبية والغنى اللغوي الذي امتاز به جويس في كتاباته. كما بذلت جهدًا في التعاطي مع المفردات والتعابير التي قد تُشكّل تحدِّيًا بسبب الاختلافات الثقافية أو الزمنية، ما اقتضى بعض التأويلات اللغوية من غيرِ المساس بالمضمون.

عاش السيد جميس دَفِيْ في تشابيليزد؛ لأنَّه كان يريد أن يبتعد قدر المُستطاع عن المدينة التي كان من مواطنيها، ولأنَّه وجد ضواحي دَبْلِن الأخرى وضيعة وحديثة ودَعيَّة. وقد عاش في منزل قديم كئيب، ومن نوافذ منزله كان يمكنه النظر نزولًا إلى معمل التقطير المهجور أو صعودًا إلى النهر الضَّحْل الذي بُنيت على ضفافه مدينة دَبْلِن. وكانت الجدران الرفيعة، في غرفته غير المفروشة، خالية من الصور. وقد ابتاع بنفسه كل قطعة أثاث في الغرفة: سرير حديدي أسود، ومغسلة معدنية، وأربعة كراس قصبية، ورف ملابس، وسطل فحم، وسياج موقد وحدائده، وطاولة مربعة تضمُّ مكتَبيْن. وقد صُنِعَ من كُوَّة في الجدار خزانة كتب برفوف خشبية بيضاء. وكان السرير مغطى بشراشف بيضاء، وعند موضع الأقدام يوجد بِساط من لونيْن: قرمزي وأسود. وكان هناك مرآة يدوية صغيرة معلقة فوق المغسلة، وليس على رف الموقد في النهار من زينة إلا مصباح مُظلَّل بالبياض. كانت الكتب، على الرفوف الخشبية البيضاء، مرتبة من الأسفل إلى الأعلى وفقًا لحجمها. في الأسفل الأعمال الكاملة لووردزورث، وفي الأعلى كُتيِّب ماينوث في التعاليم الكَنَسيَّة وقد غُلِّفَ بغطاء قماشي. وكان هناك على الدوام أدوات كتابة على المَكْتَب. وفي درج المكتب توجد ترجمةُ مسرحية مايكل كرِيْمَر لهاوبتمان على هيئة مخطوطة، والتوجيهات المسرحية مكتوبة بحبر أرجواني، وحزمة صغيرة من الأوراق مُثبَّتة بدبوس نحاسي. على هذه الأوراق كان يُدوِّن جملةً من وقت إلى آخر، وفي لحظة من لحظات السخرية ألصقَ إعلان أقراص مُليِّنة على الصفحة الأولى. وعند رفع غطاء المكتب كان ينبعث عبق خفيف في الأجواء — رائحة أقلام رصاص جديدة أو قنينة من الصمغ أو تفاحة مُتخمِّرة ربما وُضِعت هنا ونُسِيَت.

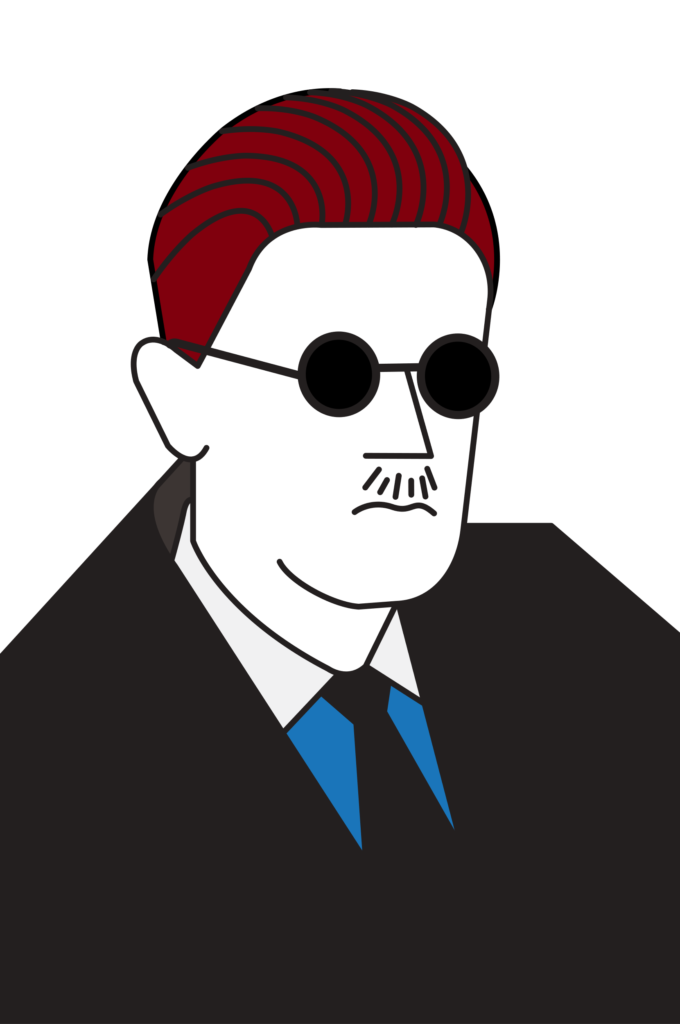

أبغضَ السيد دَفِيْ كل ما من شأنه أن يرمز على اعتلال بدني أو عقلي. ولو أن طبيبًا من القرون الوسطى أبصرهُ لوصفه بالملنخوليا. كان وجهه، الذي ارتسمت عليه قصة حياته برمتها، مصطبغًا بالسحنة البنية لشوارع دَبْلِن. وعلى رأسه الطويل والكبير نبت شعر أسود جاف وشارب بني مُصْفَر لا يكاد يغطي فمًا دميمًا. كذلك أسبغت وجنتيه على وجهه ملمحًا قاسيًا؛ ولكن لم تكُ هناك قسوة في عينيه اللتين تحدقين إلى العالم تحت حاجبين بنيين ضاربين إلى الصُفرة، وإنما توحيان أن صاحبها إنسان مستعد دائمًا لرؤية خصلة حميدة في الآخرين ولكنه لطالما خاب أمله فيهم. لقد عاش حياته منفصلًا عن جسده بعض الانفصال، واضعًا أفعاله موضع ملاحظة وارتياب. وقد كانت له عادة غريبة في رؤيته لنفسه، قادته من وقت إلى آخر إلى أن يُؤلِّف في عقله جُمَلًا عن نفسه بضمير الغائب وصيغة الماضي. ولم يكن يمنح الصَّدقات إلى المتسولين وإنما يسير بحزم، حاملًا عصا غليظة من خشب البُندق.

لقد عمل لسنوات طِوال أمين صندوق في بنك خاص على شارع باغوت. يأتي كل صباح من تشابيليزد على متن الترام. وفي الظهيرة يتغدى في مطعم دان بُرك — قارورة من الجعة الفاتحة، وصينية صغيرة من بسكويت الأروروت. وفي الرابعة مساءً يُطلَق سراحه. يتعشى في مطعم بشارع جورج، حيث يشعر هناك أنه بمنأى عن شباب دَبْلِن المُترف وحيث ثمة أمانة واضحة في قائمة الطعام. وكان يقضي أمسياته إما أمام بيانو مالكة منزله وإما سائحًا في أطراف المدينة. وكان إعجابه بموسيقى موزارت يأخذه إلى الأوبرا أو المسرح: الشيئان الوحيدان اللذان كانا سببًا لتبديد الأموال في حياته.

لم يكن له رفيق أو صديق، ولا كنسية ولا مُعتقَد. لقد عاش حياته الروحية بمنأى عن الآخرين، لا يزور أقرباءه إلا في عيد الميلاد ولا يرافقهم إلا إلى المقبرة عندما يموتون. وما كان ليؤدي هذين الواجبين الاجتماعيين لولا الحُرمة القديمة، وكان هذا أقصى تنازلاته للأعراف التي تُنظِّم الحياة المدنية. وكان يُحدِّثُ نفسه بأنه سيسطو على بنكه إذا اقتضت ظروف معينة؛ ولكن بما أنَّ هذه الظروف لم تقع أبدًا، فقد كانت حياته تسير على نمط واحد – حكايةٌ عاطلةٌ من المُغامرات.

في إحدى الأمسيات وجد نفسه جالسًا إلى جانب سيدتين في المسرح. وكان خلو المسرح من الناس يُنذر بالفشل. التفتت السيدة الجالسة بجانبه مرةً أو مرتين إلى المقاعد المهجورة، ثم قالت:

«يا للأسى، ما من أحد هنا الليلة! يصعبُ الغناء على مسامع المقاعد الفارغة».

عدَّ التعليق دعوةً إلى الحديث. وتفاجأ بأنها مُحرجة بعض الشيء. وبينما كانا يتحدثان، حاول تثبيت صورتها في ذاكرته بصورة دائمة. وعندما علم أن الفتاة الشابة الجالسة إلى جانبها هي ابنتها، استنبط أن السيدة تَصْغُره بعام أو نحوه. لقد امتاز وجهُهَا -الذي كان ولا بد جميلًا في الماضي- بالذكاء. وقد كان بيضاويًّا وذو ملامح بارزة. أما عيناها فعميقة الزُّرقة وثابتة. إنَّ نظرتها تبدو أول الأمر متحديةً لكن عندما تتوسَّع الحدقة لا تلبث أن تُفصح فورًا عن رقة هائلة. وعندما تعود القزحية إلى حالتها الأصيلة، تتراجع هذه الرقة -التي لا تكاد تُرى- لتصبح تحت حكم الحصافة، معطفها المصنوع من صوف الأستراخان، والمسبوك على صدر له بعض الامتلاء، يؤكِّد نبرة التحدي بجلاء.

قابلها مرة أخرى في أمسية موسيقية في إيرلزفورت تريس واستغل لحظات شرود ابنتها لتعزيز علاقته بها. لقد ألمحت مرة أو مرتين إلى زوجها لكن نبرتها لم تُوحِ أن التلميح كان تحذيرًا. كان اسمها السيدة سينيكو. لقد جاء جد جد زوجها إلى هنا من ليفورنو. وكان زوجها يعمل قبطانًا لقارب تجاري يتردد بين دَبْلِن وهولندا، وكان لهما طفل واحد.

عندما قابلها صدفة للمرة الثالثة واتته الشجاعة أن يضرب معها موعدًا. وقد أتت. كان هذا اللقاء الأول من لقاءات عديدة؛ كانا يلتقيان دومًا في المساء ويختاران أكثر الأحياء هدوءًا ليتجوَّلا فيه معًا. لكن السيد دَفِيْ كان مبغضًا للأساليب الملتوية، فألزمها -بعدما تبيَّن له أنهما مضطران للقاء في الخفاء- أن تدعوه إلى منزلها. وشجَّع القبطان سينيكو زياراته، ظنًا منه أن يد ابنته هي المقصودة بهذه الزيارات. فهو قد أبعد عن زوجته في معرض ملذَّاته إلى درجة أنه لم يشتبه بأن هنالك من قد يبدي اهتمامه بها. وبما أن الزوج غائب في أكثر الأوقات، والابنة تخرج لإعطاء دروس في الموسيقى، فقد أتيحت للسيد دَفِيْ العديد من المناسبات للاستمتاع بصحبة السيدة. لم يكن لأيٍّ منهما مغامرات شبيهة في الماضي ولم يشعرا أيضًا بأيِّ نفور. وشيئًا فشيئًا تعالقت أفكاره وأفكارها. أعارها الكتب، وقدَّم إليها الأفكار، وشاركها حياته العقلية. وكانت تُنصت إلى كل ما يقوله.

أحيانًا كانت تردُّ على نظرياته باطلاعه على حقيقة من حقائق حياتها. وبعناية أمومية دفعته إلى أن يطلق العنان لطبيعته تمامًا: صارت هي كاهن الاعتراف. أخبرها بأنه ساهم لبعض الوقت في اجتماعات حزب اشتراكي إيرلندي حيث شعر أنه شخص فريد وسط ثُلَّة من العمال الرصينين في عِلِّيَّة مُضاءة بمصباح زيتي كليل. وعندما تفرق الحزب إلى ثلاثة فرق، كل فريق له قائده وعِلِّيَّتُه؛ كفَّ عن الحضور. قال لها إن مناقشات العمال كانت جبانة للغاية؛ والاهتمام الذي يولونه لمسألة الأجور مُغَالى فيه. لقد شعر بأنهم واقعيون غليظون، وأنهم يكرهون الدقة الناتجة عن الرفاهية التي ليست في متناولهم. وأخبرها أنه ما من ثورة اجتماعية ستضرب دَبْلِن لعدة قرون.

سألته لماذا لا يكتب أفكاره؟ فسألها، بازدراء موزون، لأيِّ غاية. لينافس بائعي العبارات غير القادرين على التفكير باستمرار لمدة ستين ثانية؟ ليُخضِعَ نفسه لنقد طبقة وسطى مُتبلِّدة تَعْهَدُ بأخلاقها إلى رجل الشرطة وبفنونها الجميلة إلى مُديري الحفلات؟

صار يتردد كثيرًا على كوخها خارج دَبْلِن؛ وكثيرًا ما كانا يقضيان المساء لوحديهما. وشيئًا فشيئًا، تشابكت أفكارهما، وصارا يتحدَّثان بموضوعات أقلَّ تباعدًا. كانت رفقتها مثل تربة دافئة حول نبتة غريبة. وكانت في العديد من المرات لا تبادر إلى إشعال المصباح عندما يُخيِّم عليهما الظلام. كان الظلام يخفي الغرفة، وعزلتهما، والموسيقى التي ترنُّ في أذانهما تُوحِّدهما. لقد سما به هذا التوحُّد، ولطَّف خشونة طبعه، وأغدق مسحةً عاطفيةً على حياته الذهنية. وأحيانًا كان يجد نفسه يستمع إلى صوته. وظن أنه في عينيها سيسمو إلى مرتبة ملائكية؛ ولكنه كلما ازداد اتصالًا بطبيعة رفيقته المتوقدة، تناهى إليه صوت غريب عرف أنه صوته يُذكِّره بالعزلة المستعصية للروح. يقول الصوت، ليس لنا أن نمنح أنفسنا إلى أحد: نحن مِلْكٌ لنا. ولقد كانت نهاية هذه النقاشات في إحدى الليالي عندما أن أظهرت السيدة سينيكو انفعالًا غير معتاد، فقبضت على يده بشغف وضغطتها على خدها.

كان السيد دَفِيْ في غاية الاندهاش. لقد أصابه تأويلها لكلماته بالخيبة. لم يزرها لمدة أسبوع، ثم بعث إليها برسالة يطلب منها مقابلته. ولأنه لم يرد للقائهم الأخير أن يتأثَّر بجلسات الاعتراف التي فسدت؛ قابلها في مقهى صغير بالقرب من باركغيت. كان الطقس خريفيًّا باردًا لكن على الرغم من هذا البرد تجوَّلا لنحو ثلاث ساعات في طرقات الحديقة. اتفقا أن يقطعا كل اتصال بينهم: لقد قال إن كل علاقة هي علاقة بالأحزان. وعندما غادرا الحديقة سارا إلى الترام بصمت؛ ولكن حينئذ بدأت ترتجف بشدة، فودعها على عجل وتركها خشية أن تنهار مرة أخرى. وبعد أيام قليلة تلقى طردًا يحتوي كتبه وموسيقاه.

مرت أربع سنوات. عاد السيد دَفِيْ إلى نمط حياته الرتيب. ولم تزل غرفته شاهدةً على انتظامه العقلي. لقد أثقلت مقطوعات موسيقية جديدة رف الموسيقى السفلي، وانضمَّ إلى رف الكتب كتابين لنيتشه: هكذا تحدث زرادشت والعلم المرح. وما عاد يكتب على الورقات المبثوثة على الطاولة إلا قليلًا. تقول إحدى جمله، التي كتبها بعد شهرين من آخر لقاء بالسيدة سينيكو، ما يلي: «الحب بين الرجل والرجل محال لأنه ليس من الممكن قيام اتصال جنسي والصداقة بين الرجل والمرأة محالة لأنه يجب قيام اتصال جنسي». ولم يعد يتردد على الحفلات الموسيقية خشية أن يلتقيها. مات والده؛ وتقاعد الشريك الصغير في البنك. ما زال يذهب كل صباح إلى المدينة بالترام ويعود كل مساء إلى المنزل من المدينة مشيًا على الأقدام بعد تناول عشاء معتدل في شارع جورج وقراءة صحيفة المساء للتحلية.

في إحدى الأمسيات بينما كان يَهمُّ بوضع لقمة من الملفوف ولحم البقر المُعلَّب في فمه تجمَّدت يده. تعلَّقت عيناه بفقرة في جريدة المساء التي اسندها إزاء دورق الماء. أعاد اللقمة إلى طبقه وقرأ الفقرة بعناية. ثم تجرَّع كوبًا من الماء، ودفع طبقه جانبًا، وطوى الصحيفة أمامه وقرأ الفقرة مرة تلوى المرة. وبدأ يترسَّب من الملفوف دهن أبيض بارد. جاءته الفتاة تسأل ما إذا كان عشاؤه مطبوخًا على نحو لائق. فقال لها إنه جيد جدًا وتناول عدة لقمات منه بصعوبة. ثم إنه دفع الفاتورة وخرج.

سار بخطوات سريعة في شفق شهر نوفمبر، وعصاه الغليظة تقرع الأرض على بانتظام، وطرف الجريدة المنتفخة يُطلُّ من جيب معطفه الضيق. وفي الطريق المهجور الذي يقود من باركغيت إلى تشابلزود تباطأت خطواته. ما عادت ضربات عصاه على الأرض لها القوة نفسها، وصارت أنفاسه المضطربة التي باتت تشبه التنهُّد تتكثَّف في الهواء الشاتي. وعندما وصل منزله صعد على الفور إلى غرفته، وأخرج الصحيفة من جيبه وجعل يقرأ الفقرة في الضوء الخافت الداخل من النافذة. لم يقرأها جهارًا، وإنما حرَّك شفتيه كما يفعل القسُّ عندما يصلِّي صلاةً سرية. هذه هي الفقرة:

موت سيدة في محطة سيدني

قضية مؤلمة

أجرى اليوم نائب الطبيب الشرعي (في غياب السيد ليفيريت) في مستشفى مدينة دَبْلِن تحقيقًا على جثمان السيدة إيميلي سينيكو، البالغة من العمر ثلاثة وأربعين سنة، التي لاقت مصرعها في محطة قطار سيدني مساء الأمس. وأظهر الدليل أنه بينما كانت السيدة المتوفاة تحاول عبور السكة، ارتطم بها قطار العاشرة مساء القادم من كينغزتاون، فأُصيبت بجروح في الرأس والجانب الأيمن أدَّت إلى وفاتها.

وصرح جيمس لينون، سائق القطار، الذي يعمل في شركة القطارات منذ خمسة عشر عامًا، أنه عند سماع صافرة الحارس حرَّك القطار ثم أوقفه بعد ثانية أو ثانيتي عندما تناهت إليه صيحات عالية. وقد كان القطار يسير ببطء حينئذ.

وقال بي. دُن، عتَّال سكة الحديد، إنه بينما كان القطار على وشك التحرك شاهد امرأة تهمُّ بقطع السكة، وأنه جرى نحوها وصاح، لكن قبل أن يصل إليها كان صدَّام القطار قد ارتطم بها ورماها إلى الأرض.

سأل أحد أعضاء هيئة محلفين: «هل رأيت السيدة تقع؟».

الشاهد: «أجل».

وشهد عريف الشرطة كرولي أنه حين وصوله وجد جثمان الفقيدة مسجَّى على الرصيف ويبدو أنها ميتة. وأمر بنقل الجثمان إلى غرفة الانتظار ريثما يصل الإسعاف.

وأكَّد الشرطي رقم 57 كلامه.

وقال السيد هابلن، الجراح المساعد في مستشفى مدينة دَبْلِن، إنه قد تحطم ضلعين من ضلوع الفقيدة السفلى وكانت هناك رضوض على كتفها الأيمن. وقد أصيب رأسها بسبب الوقوع. وهذه الإصابات ليست كافية لتتسبَّب بوفات شخص عادي. لقد حدثت الوفاة، وفقًا لرأيه، بسبب الصدمة والفشل المفاجئ لوظائف القلب على الأرجح.

وعبَّر السيد إتش. بي. باترسون فينلاي، نيابة عن شركة سكك الحديد، عن بالغ أسفه حيال الحادثة. ولطالما اتخذت الشركة كل الاحتياطات لمنع الناس من قطع سكة الحديد إلا من خلال الجسور، بوضع تنبيهات في كل محطة وباستخدام بوابات نابضة حاصلة على برائة اختراع في معابر السكة. وقد كان من عادة الفقيدة قطع السكك في وقت متأخر من الليل أثناء انتقالها من رصيف إلى آخر، وأنه بالنظر إلى ملابسات القضية، فإنه لا يعتقد أن اللوم يلحق موظفي شركة القطارات.

كذلك أدلى القبطان سينيكو، القاطن في لوفيل وزوج الفقيدة، بشهادته. ذكر بأن الفقيدة كانت زوجته. وأنه لم يكن في دَبْلِن وقت الحادثة إذ لم يصل إلى هنا إلا صباح ذلك اليوم من روتردام. وأنهما كانا متزوجين منذ اثنين وعشرين سنة سادت فيها السعادة إلا في السنتين الأخيرتين إذ صارت زوجته مسرفة في عاداتها.

وقالت الآنسة ماري سينيكو إن والدتها الراحلة اعتادت على الخروج في الليل لشراء المشروبات الروحية. وشهدت بأنها دائمًا ما حاولت اقناع والدتها للالتحاق بجمعية للتعافي من الخمور. وأنها لم تعد إلى المنزل إلا بعد ساعة من وقوع الحادثة. وقد حكمت هيئة المحلفين بحكم يتوافق مع الشهادة الطبية وبرَّأت لينون من كل مسؤولية.

وقال نائب الطبيب الشرعي إن القضية مؤلمة للغاية، وإنه يقدِّم جميع التعازي إلى القبطان سينيكو وابنته. كذلك حثَّ شركة سكك الحديد على اتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكرار حوادث شبيهة في المستقبل. وأنه لا يلوم أحدًا في هذه الحادثة.

رفع السيد دَفِيْ عينيه من الصحيفة وحدَّق من خلال نافذته في المشهد المسائي الكئيب. كان النهر يرقد بهدوء على جانب معمل التقطير المهجور ومن وقت إلى آخر يضيء نور من بيت على شارع لوكان. يا لها من نهاية! انفجرت ثورته من رواية موتها ومن أنه قد حدَّثها بما يعدُّه مقدسًا. وهاجمت معدته العبارات المبتذلة، وتعابير التعاطف الخاوية، وكلمات المراسل الحذرة للتكتُّم على تفاصيل حادثة موت سوقية. إنها لم تنحط بنفسها وحسب؛ وإنما حطَّت منه كذلك. لقد رأى بقعة قذارتها، بائسة ونتنة. رفيقة روحه! وتذكَّر المكاسيح البائسين الذين يراهم يحملون صفائح وقنائن ليملأها لهم ساقي الحانة. رباه، يا لها من نهاية! من الجلي أنها لم تكن صالحة للحياة، وأنها كانت بلا غاية ولا هدف، وأنها ضحية سائغة للعادات، ومن الحُطام الذي نشأت عليه الحضارة. لكن أن تتضعَ إلى هذا الحد! أمِن الممكن أنه خادع نفسه تمامًا حيالها؟ لقد تذكَّر فورتها تلك الليلة وأوَّله على نحو أقسى مما سبق. وما عاد يجد الآن صعوبةً في تقبُّل القرار الذي اتخذه.

وبينما كان الضوء يخفت وذاكرته تشرد شعر بيدها تلمس يده. إن الصدمة التي هاجمت بطنه بدأت تهاجم أعصابه الآن. ارتدى معطفه وقبعته على عجل وغادر المنزل. لفحه الهواء البارد على عتبة الباب؛ وانساب في أكمام معطفه. وعندما وصل إلى الحانة في تشابلزود دخل وطلب مشروبًا كحوليًّا ساخنًا.

خدمه مالك الحانة بعناية ولكن من غير أن يكلمه. كان هناك خمسة أو ستة عمال في الحانة يناقشون ثمن عزبة أحد النبلاء في مقاطعة كيلدير. وكانوا يشربون شُربًا مُتقطعًا من أقداح كبيرة ويدخنون، ويبصقون كثيرًا على الأرض وأحيانًا يحثون نشارة الخشب على بصاقهم بأحذيتهم الثقيلة. جلس السيد دَفِيْ على مقعده وحدَّق فيهم، من غير أن يراهم أو يسمعهم. وبعد برهة خرجوا وطلب هو كوبًا آخرًا من الخمرة الساخنة. واستغرق وقتًا طويلًا في شربه. كانت الحانة هادئة. اتِّكأ المالك على المنضدة يقرأ جريدة ويتثاءب. ومن حين إلى آخر كان يُسْمَعُ صوت ترام يمرُّ في الطريق الخالية أمام الحانة.

وبينما هو جالس هناك، يستذكر حياته معها ويستحضر بالتناوب الصورتين اللتين صار ينظر من خلالهما إليها؛ أدرك أنها ميتة، أنها كفَّت عن الوجود، أنها صارت ذكرى. وبدأ يشعر بالاضطراب. سأل نفسه ما الذي كان يمكن أن يفعل غير ما فعل. ما كان بمقدوره أن يستمرَّ في مهزلة الخداع معها؛ وما كان بمقدوره العيش معها في العلن. لقد فعل ما بدا له أنه الأصلح. فكيف يلحقه الملام؟ الآن بعدما غادرت الحياة فهم كم كانت حياتها وحيدة، وهي تجلس ليلة تلو ليلة وحيدة في تلك الغرفة. حياته أيضًا ستكون وحيدة، حتى يموت، لا يعود له وجود، يصير ذكرى — هذا إن تذكره أحد.

كانت الساعة قد جاوزت التاسعة حين غادر الحانة. كان الليل باردًا وكئيبًا. ولج الحديقة من أول بوابة وسار تحت الأشجار النحيلة. مشى في الأزقة الموحشة التي سارا فيها قبل أربع سنوات. بدت قريبةً منه في العتمة. وللحظات شعر بصوتها يلامس أذنه، ويدها تلمس يده. وقف يُنصت. لماذا منع عنها الحياة؟ لماذا حكم عليها بالموت؟ شعر أنَّ طبيعته الأخلاقية تتهاوى.

عندما وصل قمة تلِّ ماغازين وقف وجعل ينظر إلى النهر الجاري إلى دَبْلِن، إلى الأضواء التي تتوهَّج بحُمرة وحفاوة في الليل البارد. نظر من السفح إلى قاعدة التل، وفي ظلال سور الحديقة أبصر أشكالًا بشرية مستلقية. هذه الغراميات الفاسدة والسرية ملأته بالقنوط. تضايق من استقامته، وشعر أنه منبوذ من وليمة الحياة. لقد أحبته إنسانة فحرمها من حياتها وسعادتها: لقد حكم عليها بالخزي، وأن تموت بالعار. علم أن الكائنات المضطجعة أسفل السور تراقبه وتتمنى مغادرته. لا أحد يُريده؛ لقد كان منبوذًا من وليمة الحياة. وجَّه بصره إلى النهر الرمادي اللامع، المتعرج نحو دَبْلِن. وراء النهر رأى قطار بضائع يخرج من محطة كينغسبريدج، كأنه دودة لها رأس متوهِّج تخترق العتمة، بعناد ومشقَّة. ابتعد القطار عن الأنظار؛ لكن ما زال يتنهى إلى أذنيه صوت المُحرِّك المُجهَد يُردِّد مقاطع اسمها.

عاد أدراجه، وإيقاع المحرك يطرق أذنيه. بدأ يشك بحقيقة ما تخبره ذاكرته. توقف تحت شجرة بانتظار أن يخمد الإيقاع. ما عاد يشعر بها إلى جانبه في الظلام ولا يسمع صوتها يلمس أذنه. انتظر لبضعة دقائق يستمع. ما عاد يسمع شيئًا: كان الليل في سكون تام. أصغى مرة أخرى: صمتٌ تام. وشعر أنه وحيد.